近视是一种极为常见的眼病,近年我国近视的患病率呈上升趋势。2004年相关调查[1-2]显示,中国台湾和内地的近视患病率比20年前明显 增加,近视患病年龄从11岁提前至7岁。近视对人们升学、就业等方面产生很大的负面影响。Hynes 提出 17~18 岁低于+0.5 D 的远视缓冲的学生,在大学4年后多发生近视,Hirsch 认为 5~6 岁具有 +0.5~+1.25 D 远视的学生,14岁时形成正视;而 +0.5~0 D 的学生多发展为近视[3-4]。这些研究显示,儿童时期眼正视化或近视的发展过程对于预测和预防其今后近视的发展具有相当重要的意义。因而,在制定近视预防政策之前,了解国人儿童阶段眼屈光状态发育的规律,如眼屈光状态分布,眼正视化的演变、眼过度近视化的形成等,具有重要的现实意义[5-7]。为此,我们对2046名 (4092眼) 7~12 岁小学生的屈光状态进行调查,并从各年级的屈光度状态、近视的构成比、眼别和性别的差异、近视的增加速率等方面进行归纳、分析,现报告如下。

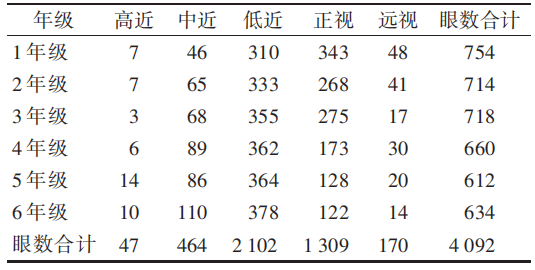

受检人数2046人 ( 4092眼 ),其中男生1102人,女生944人,右眼、左眼各2046眼,各年级的人数和屈光状态情况见表1。近视的总体发病率为63.8%,男生61.2%,女生67.0%,男女间的近视患病率比较差异有统计学意义 ( P < 0.01),左、右眼的近视患病率分别为61.9%,69.9%,比较差异有统计学意义 ( P < 0.05 )。在所有的近视眼中,低度、中度、高度近视分别占51.4%,11.3%,1.1%。正视眼32.0%,远视眼4.2%。从1年级至6年级,正视眼的比例逐渐下降,1年级为45.5%,至6年级时降至19.2%;近视比例则增加,其中低度近视1年级为 41.1% 至6年级达59.6%,中度近视1年级时为6.1%至6年级达17.4%,高度近视1年级为0.9%到6年级达1.6%。

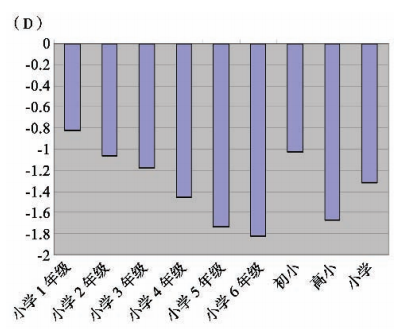

平均屈光度为(-1.32±1.60) D。其中男女生的平均屈光度分别为(-1.23±1.58) D、(-1.42±1.63) D,比较差异有统计学意义( P < 0.01)。右眼(-1.37±1.61) D,左眼(-1.27±1.59) D,左、右眼间的屈光度比较差异无统计学意义( P > 0.05)。从1年级至6个年级平均屈光度分别为:(-0.82±1.42 ) D、(-1.06±1.55 ) D、(-1.18±1.4) D、(-1.46±1.57) D、(-1.74±1.73) D、(-1.82±1.68) D,其中 1~3 年级(初小) 平均屈光度为(-1.02±1.48) D,4~6 年级(高小) (-1.67±1.67) D。6个年级间的平均屈光度比较差异有统计学意义 (P < 0.01),见图1。

小学六年级学生的近视较-年级增长为-1.0 D (P = 0.000),平均-0.2 D/y,其中4、5、6三个年级近视增长为-0.65 D,平均每年增加-0.22 D,1、2、3三个年级近视年均增长-0.12 D。

本次对小学生屈光状态的筛查结果显示,小学生在非散瞳的情况下,近视眼的平均检出率为63.8%,略高于台湾10年前的 7~12 岁小学生近视眼发病率61%[8]。其中低度近视占51.4%,中度近视占11.3%,高度近视占1.1%;正视眼占32.0%,远视眼占4.2%,中、高度近视者所占比例在小学3年级明显升高,正视和远视在小学期间逐年递减 (1年级的 45.5%到6年级的19.2%)、低度近视大幅增加 (1年级的41.1%到6年级的59.6%),中度近视缓慢增加 (1年级的6.1%到6年级的17.4%),高度近视维持相对较低的比例 (0.9%到 1.6%)的趋势。

本研究小学1年级的平均屈光度为(-0.82±1.42 ) D,提示小学1年级已进入近视化状态,早于台湾10年前的8岁小学生平均近视化1年[8]。小学阶段平均呈低度近视状态[ (-1.32±1.60 ) D];整个小学阶段,近视的患病率和近视的程度逐年增加,但低年级的进展速度相对高年级。整个小学六年间近视增长-1.0 D,其中小学 4~6 年级增长-0.65 D,提示小学 4~6 年级近视的增长趋势明显增加,这也与身体的发育情况大致吻合。

本研究提示,在进入青春发育期前的小学生即出现了相对比例的近视患者,这表明我国儿童的眼健康正面临着严峻的挑战,近视的预防措施甚至应当提前至学前教育阶段。根据Curtin等[9]研究,当6岁具有屈光状态为+0.50 D到+0 D的儿童,其很可能在14岁时发展为近视;甚至在青春期后眼球仍可处于近视进展的过程,17~18 岁的在校学生,屈光度少于 +0.50 D时,其通过 4 年的学习发展为近视的可能性依然存在。另外,近视化进展的程度与年龄有关,大部分学生在 7~17 岁时近视进展的速度为每年 -0.23 D,其中近视进展的绝对值中的63%发生在 7~12 岁期间,之中最快又发生在13岁(-0.75 D/y ),13岁以后进展的速度逐渐放缓, 20岁约为-0.04 D/y。从这一角度,小学生的近视进展的速度,在很大程度上决定了近视眼人群的数量与最终近视的严重程度。因此,我们认为6岁前的早期监控对近视的预防非常重要。

此前我们在中学生研究发现左、右眼间屈光度比较差异有统计学意义[2-10]。以往资料中未将左、右眼区分及进行对比分析,统一选择右眼,故对早期近视化的发展、形成、演变未能有全面认知。本研究对眼别间近视情况进行了分析,证实了临床中发现的共同特点,即右眼的近视情况比左眼严重,这可能与不良的写字姿势有关[11]。

点击右上角菜单,浏览器打开下载