目的:探讨推广新生儿眼病筛查以及婴儿期定期眼保健的必要性。方法:回顾分析 2014 年 1 月至 2016 年 12 月 20800 例惠州市妇幼保健计划生育服务中心门诊收集的婴儿眼保健资料。结果:共检出致盲性眼病 7 种 158 例,其中满 42 d 内检出 147 例,3 个月内检出 8 例,6 个月内检出 2 例,12 个月内检出 1 例。检出时已合并眼位、眼前节异常、影响视功能者 8 例。不同出生胎龄致盲性眼病检出率:≤ 34 周为 11.64%,34~37 周为 1.24%,≥ 37 周为 1.29%。相对于纸质宣传材料,开展家长学校讲课,利用 PPT 结合实际病例讲解,更有助于普及眼保健。相对于眼底检查,眼前节的方式更容易被接受、被推广。结论:致盲性眼病婴儿期发病在临床中并不少见,并且部分是可以早期筛查、早期治疗以避免视功能损害的。临床中需要大力普及眼保健知识,并可以在具备条件的医院,适当利用新生儿广域成像系统推广新生儿眼病普筛。

新生儿眼病由于新生儿无法表述,一般都是被动检出,如满 3 个月不追视、眼位异常、眼表异常而被家长发现带来就医,但此时大部分已过治疗窗口期。惠州市妇幼保健计划生育服务中心(以下简称“我院”)2014 年开展早产儿视网膜病变筛查,并在筛查标准的基础上,参考我省其他医院的筛查经验,适当扩大筛查标准为所有孕周 < 37 周的早产儿和 < 2500 g 的低体重儿[1], 同时提供利用简单的眼科设备开展不同月龄相对应的眼保健检查。本研究通过回顾分析近 3 年来我院门诊收集的婴儿眼保健资料,以探讨推广新生儿眼病筛查以及定期眼保健的必要性。

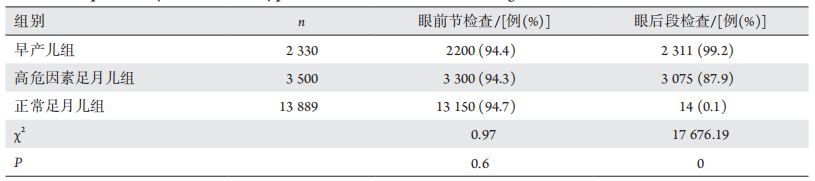

回顾分析我院 2014 年 1 月至 2016 年 12 月儿童保健科体检的 20 800 例婴儿眼保健资料。行眼底检查者共计 5400 例,其中男 3090 例,女 2310 例;早产儿 2311 例,高危因素足月儿 3075 例,正常(出生时无高危因素)足月儿 14 例。满 42 d 体检时,发放眼保健宣传调查表 20800 份,收回 19 719 份,回收率 94.8%,其中早产儿 2330 例,高危足月儿 3500 例,正常(出生时无高危因素)足月儿 13889 例。调查不同出生胎龄的婴儿家长对于眼部检查方式的接受程度以及不同宣教方式宣传眼保健的效果。

凡是入住我院新生儿科的早产儿以及高危足月儿,住院期间均由首诊医生进行新生儿致盲性眼病筛查的宣教,签署知情同意书,门诊眼保健检出合并眼前节、眼位异常者均进一步行眼底检查。检查方法为:局部滴用复方托比卡胺滴眼液散瞳,利用新生儿眼底广域成像系统进行眼部疾病的筛查。我院有专职人员利用信息系统定期发送随访短信,提醒新生儿家长定期门诊儿童保健。眼底检查首次筛查时间:1)早产儿:≤ 34 周早产儿首次检查时间为出生后 4~6 周或矫正胎龄 32 周起;若患儿病情危重且长期高提及分数氧吸入,首次筛查时间提前。> 34 周早产儿则出院前完成首次筛查。2)足月儿:出生后 7 d 内或者出院前。早产儿严格按照“早产儿视网膜病变筛查防治指南”筛查标准行出生后首次眼底检查。所有同意行眼底检查的婴儿,检查前均由家长签署筛查知情同意书。利用新生儿眼底广域成像系统 RetCam 3 检查。未接受眼底检查者,则进入后续的眼保健流程:1)满 42 d,满 3 个月眼保健项目为双眼追视反应、眼球运动、眼前节以及红光反射检查。2)满 6 个月以上眼保健项目为眼位、眼前节以及屈光状态检查。随访到 1 岁。各个体检阶段,对于阳性病例,均进行眼底检查,必要时结合眼部 B 超以及颅脑 MRI 检查。

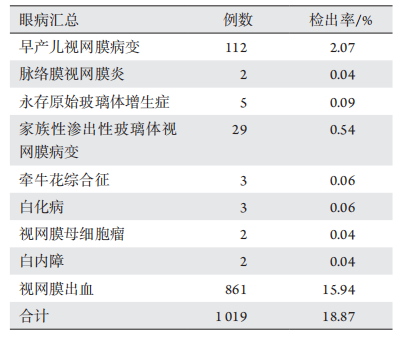

本研究中眼底检查者共计 400 例,其中男 3090 例,女 2310 例;早产儿 2311 例,高危足月儿 3 075 例,无高危因素足月儿 14 例。共计检出致盲性眼病 8 种 158 例,分别为早产儿视网膜病 112 例、永存原始玻璃体增生症(persistent hyperplasia of primary vitreous,PHPV)5 例、视网膜母细胞瘤 2 例、牵牛花综合征 3 例、家族性渗出性玻璃体视网膜病变(familial exudative vitreoretinopathy,FEVR)29 例、白内障 2 例、白化病 3 例、感染性脉络膜视网膜炎 2 例(表 1)。

满 42 d 内检出 147 例,3 个月内检出 8 例,6 个月内检出 2 例,12 个月内检出 1 例。检出时已合并眼位、眼前节异常、影响视功能者 8 例。

2.3 不同出生胎龄婴儿的家长对于眼保健检查方法的接受率

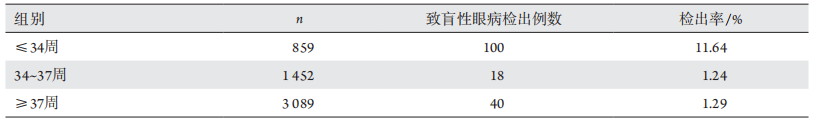

本研究汇总发现:小胎龄(≤ 34 周)早产儿中视网膜病变发生率明显高于大胎龄(34~37 周)早产儿以及足月儿。但在足月儿中致盲性眼病并不少见。经 χ² 检验,不同出生胎龄之间,致盲性眼病检出率有统计学意义(χ² = 273.20, P < 0.05;表 2)。

为降低出生缺陷,国家提供免费新生儿疾病筛查包括新生儿遗传代谢疾病筛查和新生儿听力筛查,但未包括新生儿眼病筛查。随着新生儿眼底广域成像系统的应用,很多一线城市已开始推广新生儿致盲性眼病的普筛。李丽红等[2]通过对昆明市妇幼保健院 4 年的新生儿眼病筛查结果进行分析,发现新生儿可以导致视力残疾的眼病发生率远远高于新生儿听力以及其他疾病筛查异常率,为从源头上减少视觉残疾的发生,新生儿眼病普筛十分必要。我院 2014 年利用新生儿眼底广域成像系统结合双目间接眼底镜开展早产儿视网膜病变筛查,后随着大月龄早产儿眼底异常检出率越来越高,随即扩大筛查范围,开展高危儿足月儿眼病筛查[3]。但我市大部分新生儿、产科医生甚至包括眼科医生对新生儿眼病筛查范围的认识仍局限于筛查指南的早产儿视网膜病变(retinopathy of prematurity,ROP)筛查标准之内。统计我院近 3 年婴儿期眼保健资料,不同出生胎龄致盲性眼病检出率:≤ 34 周为 11.64%,34~37 周为 1.24%,≥ 37 周为 1.29%。由此得出,在《早产儿治疗用氧和视网膜病变筛查指南》的标准之外,大胎龄早产儿以及足月儿的致盲性眼病发生率并不少见。在普及早产儿视网膜病变筛查的基础上,临床亦应大力普及足月儿眼保健知识。

妇幼保健院较综合医院,更偏重于儿童保健,一般会配备相应的眼保健技术人员或者小儿眼科专业医师,能提供更全面的眼保健服务,更能及早发现眼部问题,及时干预。2014 年初,我院开展高危儿包含早产儿视网膜病变筛查,而对于产科入住的新生儿则并未常规进行眼底筛查。门诊与儿童保健科合作开展各个月龄的眼保健。统计 2014 至 2016 年我院筛查结果,共计筛查出新生儿致盲性眼病 8 种 158 例,包含感染性视网膜炎、FEVR、PHPV、视网膜母细胞瘤等。其中 42 d 之内检出 147 例,满 3 个月 8 例,6~12 个月 3 例。8 例已合并眼前节、眼位异常等并发症,影响到视功能。大月龄检出患儿多是因为未按时进行儿童保健、因发现眼部异常或者不定期体检而检出。临床发现最易影响视力的疾病为 FEVR 和 PHPV。FEVR 主要见于足月儿,发病时间不一。但在 1 岁以内的发病的 FEVR 预后不良,进展迅速,严重者在婴儿期即可影响视功能。新生儿期和婴儿期是发现 FEVR 最为重要的时间段,早期发现、早期干预是 FEVR 患者良好预后的关键。本研究中 FEVR 新生儿期检出 27 例,及时转诊手术治疗,定期随访效果良好。大月龄检出 2 例,已合并眼位、视功能异常,术后效果不佳。此外,PHPV 新生儿期检出 1 例,3 个月内检出 2 例,6 个月内检出 2 例。视网膜母细胞瘤新生儿期 1 例,放弃治疗,3 个月检出 1 例,转诊化疗。出生 3 个月内为婴儿视功能发育最关键的阶段,所以新生儿期眼病筛查较之于其他月龄段更为重要,开展早期筛查,在尚未出现明显临床表现或者影响视功能、眼球整体结构前及早干预,进而避免不可逆性的视功能损害,以保证后续的眼球发育[4]。因此对于出生后 42 d 内未接受眼底筛查的新生儿,应保证后续的定期眼保健,早期筛查、早期发现,及时治疗,以避免影响视功能发育。

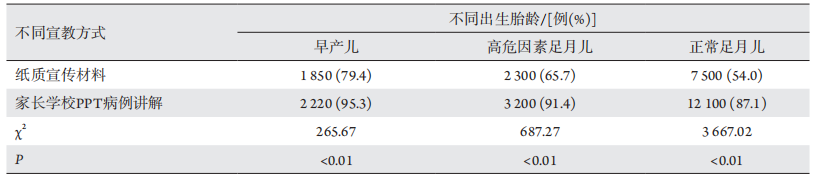

本研究发现:随着各渠道优生优育知识的普及,以及产前孕妇学校讲课等活动的开展,大家逐渐意识到早产儿视网膜病变筛查的重要性,复诊率明显提高,我院早产儿眼底筛查率已达 99.2%。但是对于足月新生儿,家长对于此项检查尤其是眼底检查方式的接受度仍不高。大多属于“被动”就医,一般出现明显的眼表异常或视力不佳时才就诊,此时已过窗口期,治疗预后一般不佳。我院利用检影镜以及手持裂隙灯、视力筛查仪等设备开展自新生儿满42 d的眼保健体检,对于眼前节的检查,家长接受度明显高于眼底检查的接受度。

相比足月儿,早产儿由于本身出生劣势,家长会更重视全身各个器官尤其是眼部检查,更容易接受眼底检查,并能按时间定期眼保健检查。足月儿家长跟早产儿家长同样重视儿童保健,对于常规眼部保健如眼前节检查、追视反应、红光反射等非接触检查比较容易“主动”接受,但对眼底检查接受度不高。由于本身眼底检查“接触性”操作以及术前需散瞳,家长本身会比较难接受眼底检查。而眼前节检查以及视功能的检查就相对更容易接受。对于因存在“高危因素”,如因妊娠期合并高血压、糖尿病以及出生后羊水粪染、胎儿窘迫、缺氧等出生后评分较低而入住新生儿科的足月儿,在宣教过程中,更容易接受眼底检查。我院在临床大力推广普及眼保健知识,包括产前每人一册新生儿眼病宣传手册,院前孕妇学校、家长学校PPT讲课、电台节目等多种方式。相对于纸质宣传材料,生动的PPT演示加病例讲解,家长更容易理解眼保健的重要性,从而更容易接受眼前节加眼后段的联合检查。所以临床中需要产科医生、儿科医生大力推广宣传,引起家长对于定期儿童保健,尤其是眼保健重要性的认识。在这方面,昆明市妇幼保健院的模式特别值得借鉴,其设立“儿童眼病筛查技术中心”,在基础上通过多科室协作,多方式、多途径的健康教育比如通过科普讲座、开展健康咨询、利用大众媒体等平台,推广新生儿眼病筛查,使新生儿眼病筛查工作更具实效性[5]。

李丽红等[6]建议通过开展中心建设和儿童眼病筛查适宜技术的推广运用研究,探索出一种不同经济状况地区及不同年龄段儿童都能享受到的高质量、低成本、可持续的儿童眼保健服务模式,并具备可操作性和可复制性,是行之有效的儿童眼保健服务模式之一。通过本研究中各月龄发病情况可知,大月龄婴儿发病率不低,且多合并眼位、影响视功能等病变,即使治疗,效果大多不佳。说明临床中并非所有婴幼儿均能定期定时眼保健,由此,对于“无家族史”以及“无高危因素”的存在眼部异常的儿童就容易错过“治疗窗口”。因此在三级妇幼保健网络的基础上,通过不同的方式,宣传眼保健知识,提高大家对于眼保健的重视。即使不具备专业的小儿眼科医生,亦应配备并培训相应的眼保健技术人员,开展针对不同月龄相对应的优质、低成本的眼保健检查方法,比如本研究中利用简单的检影镜即可筛查眼前节以及屈光介质有无异常,结合追视反应即可简单判断眼部有无明显病变。同时,在具备条件的医院结合技术条件推广新生儿眼病筛查,为潜在“隐匿性”危险因素的新生儿眼病提供最佳的治疗时机,及时消灭“可早期发现、早期干预”的可治疗眼病,以降低眼致盲率。

2013年国家出台《儿童眼及视力眼保健技术规范》[7]中说明,健康儿童应在出生后28~30 d进行首次眼病筛查,具有高危因素的新生儿应当在出生后尽早由眼科医生进行检查。但是在临床中尚未能完全普及施行。且其中并未明确说明是否所有新生儿要进行眼底检查。尤其对于无明确家族史的部分致盲性眼病,单纯依靠眼前节以及红光反射等检查不能及时检出。国内一线城市已在早产儿视网膜病变筛查的基础上,逐渐尝试普及新生儿眼病普筛。但是对于如何能有目的地利用新生儿眼底广域系统开展眼底筛查以降低出生缺陷致盲率,消灭“可预防盲”,并最大程度上避免过度医疗,尚需要大规模、多区域的流行病学调查[8-9]。

点击右上角菜单,浏览器打开下载